Début septembre 1940, fait prisonnier par l’armée allemande en Bretagne, le lieutenant François LENGLET est embarqué dans un train vers l’Allemagne. Voici comment il décrit la fin de son parcours:

« Mardi 10 septembre 1940. La quatrième nuit passée dans le train a été froide. Nous quittons Aix la Chapelle à l’aube : Düren-Cologne Ouest-Cologne Sud-Bon Godeberg où nous suivons le Rhin de plus près Andernach-Coblentz,- Bingenbrick- Gross- Gearu- Darmstadt- Messel – Asschaffenburg.

Mercredi 11 septembre. Nous nous réveillons à Nuremberg. Au nord, apparaissent les constructions de l’immense « Stade des Congrès Nazis » et au sud des baraques. C’est vers l’immense camp qu’on nous conduit. D’abord sous la tente où je retrouve Abel Lemaire ! venu de Nantes par le même train que nous.

Se poursuivent les opérations d’immatriculation, épouillage, identification, visite de nos paquetages.

Vendredi 13, Samedi 14 septembre 1940.

A midi, nous nous installons dans nos cantonnements définitifs : Barraques avec lits à 3 étages- Paillasse- Installation satisfaisante -Nourriture assez copieuse mais peu variée et peu nourrissante. Quelques jours après, j’ai revu dans les blocks voisins seize collègues de l’enseignement.

Je ne suis pas seul prisonnier ! »

L’Oflag XIII A à Nuremberg.

Cette introduction est en fait le dernier paragraphe des notes manuscrites écrites par François LENGLET tout le long de la débâcle subie par l’armée française de mai à septembre 1940 face à l’armée nazi.

Il décrit ainsi son arrivée dans un camp de prisonniers de guerre situé près de Nuremberg. Ce jour-là, il ignore qu’il va passer près de cinq années dans les camps d’officiers en Allemagne.

En effet, les soldats français pris par la Wehrmacht furent envoyés dans des camps répartis dans l’ensemble du Reich. Les différents camps de prisonniers sur le territoire du Reich étaient désignés par le chiffre romain correspondant au district de l’armée (Wehrkreis), et, à l’intérieur de ce district, différenciés par une lettre majuscule. Les camps les plus nombreux étaient les Stalags (abréviation de Mannschaftsstammlager) pour les troupes et les sous-officiers et les Oflags (Offizierlagerz camp d’officiers) pour les officiers .

En 1940, François LENGLET a 37 ans. Il est professeur au lycée de Dunkerque, il avait suivi une préparation militaire supérieure de deux ans à Saint-Maixent et donc, à l’entrée en guerre, il est sous-lieutenant de l’armée française. Fait prisonnier par les nazis en Bretagne, il va être transféré en train vers l’Oflag XIII A près de Nuremberg. Il va faire partie des vingt-neuf mille officiers retenus captifs dans les Oflags en Allemagne.

L’Oflag et le Stalag de Nuremberg se situaient, comme le constate François Lenglet près du « Stade des Congrès Nazi », au sud-est de la vieille ville dans le quartier Langwasser. Ce terrain avait servi à l’hébergement des soldats allemands participant aux manifestations des Nazis. Dès 1939, le terrain fut converti en camp de prisonniers où furent internés d’abord les soldats Polonais, puis Belges avant que les Français y soient envoyés.

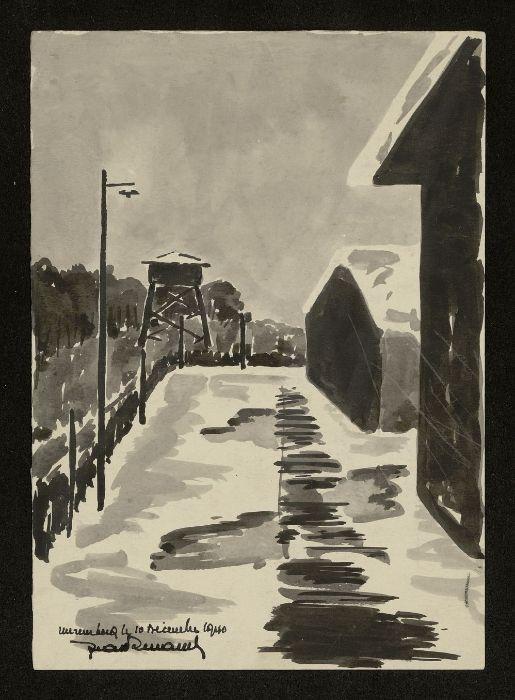

Cette encre donne une image éloquente de l’Oflag XIII-A le 10 décembre 1940. Les baraquements qui avaient été établis pour accueillir les foules subjuguées du parti nazi à Nüremberg ont été enclos de barbelés et de miradors.

Les Oflags et les Stalags : Pourquoi ?

Pour le traitement des prisonniers français, les Allemands étaient tenus de respecter la Convention de La Haye du 18 octobre 1907 et la Convention de Genève de 1929 concernant les lois et coutumes de la guerre.

Retenons les articles les plus importants de ces Conventions :

- Article 4 : Les prisonniers de guerre […] doivent être traités avec humanité.

- Article 6 : L’Etat peut employer, comme travailleurs, les prisonniers de guerre, selon leur grade et leurs aptitudes, à l’exception des officiers. Ces travaux ne seront pas excessifs et n’auront aucun rapport avec les opérations de la guerre.

A la différence des soldats, les officiers n’avaient pas le droit de travailler d’où la séparation entre les Oflags destinés aux prisonniers officiers et les Stalags destinés aux prisonniers soldats.

La vie quotidienne dans l’Oflag XIIIA

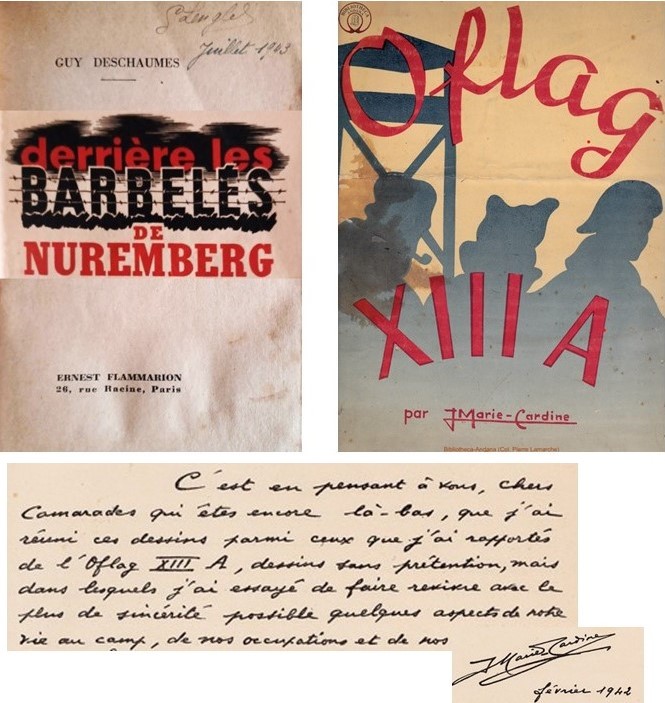

François Lenglet cessera d’écrire son histoire au jour le jour dès son arrivée à Nuremberg mais, malgré tout, à travers ses échanges avec son épouse Gisèle, il lui donnera accès à une description détaillée de la vie quotidienne dans son camp : il lui fera acheter en Juillet 1943 le livre de son camarade de camp Guy Deschaumes « Derrière les barbelés de Nuremberg » qu’il complétera par une série d’illustrations que lui avait transmise son autre camarade de camp Jean Marie Cardine en février 1942.

Nous allons découvrir la vie dans cet oflag à travers des extraits de ce livre et ces illustrations.

Vers un camp de prisonniers en Allemagne

Depuis des heures et des heures la rame interminable bringuebalait, par soubresauts ininterrompus, barattant sans relâche sa cargaison humaine. Puis, c’étaient des stationnements sans fin, sur des voies de garage inconnues.

Tant bien que mal, les cinq ou six privilégiés, qui s’entassaient derrière les deux lucarnes oblongues, déchiffraient, au passage, des noms de stations jamais ouïs. Ils écorchaient le nom, à voix haute, pour les trente passagers du wagon

Depuis le départ nous étions ballottés dans une caisse bien close, sans air, où nous étouffions. Quand on nous avait enfermés et que nous avions entendu le bruit des loquets extérieurs ; nous avions éprouvé l’impression angoissante de la captivité dans une cage obscure. Aussitôt, les deux minuscules lucarnes situées aux deux angles opposés et destinées à l’aération des bovidés, pour lesquels ce matériel fut conçu ; avaient été occupées et obturées par quelques visages curieux. Dans le noir presque absolu restaient trente hommes avec leurs ballots et un seau de toilette.

Alors, peu à peu, une odeur âcre, forte s’était dégagée, aggravée, épaissie ; s’était emparée de la geôle roulante, dominatrice de plus en plus : une odeur de mâles qui avaient désappris l’usage de la baignoire, mêlée aux senteurs de crottin, dont le plancher restait imprégné, et, sur tout cela, les relents de pissat, évadés du seau de toilette, une odeur chaude, bestiale, collective.

Arrivée à l’Oflag XIII A, près de Nuremberg

Le convoi, en effet, dépassa Nuremberg, et, déjà, nous désespérions. Mais, quelques kilomètres plus loin, nouvel arrêt. Nous sommes bien, cette fois, au terme du voyage.

Du quai où l’on nous compte, tandis que nous stationnons, pliant sous le faix de nos paquets, rebouclés à la hâte, nous apercevons, dans le soir tombant, la lisière d’une forêt de sapins, et, dans une vaste plaine, entre les bois et la voie ferrée, des alignements de baraques à toiture verdâtre et de longues tentes de toile blanche. C’est là le camp !

Avec nos barbes de cinq jours, notre visage et nos mains sales, notre épuisement, nos capotes froissées, nous avons l’allure de bagnards.

Oh ! il serait difficile de reconnaître, dans notre longue théorie morne, les jeunes officiers fringants qui, naguère, étaient la coqueluche des villes de garnison… Quant aux vieux, ils paraissent tous justiciables d’un conseil de réforme.

En cheminant cinq par cinq (c’est toujours par cinq qu’on se rassemble ou qu’on se déplace à l’Oflag XIII) nous bâtissons déjà des châteaux en Franconie. « Combien serons-nous logés dans la même salle ? Les baraques seront-elles divisées en petites pièces ? Auront-elles des doubles parois ? Seront-elles pourvues de poêles ? ›

Nous apercevons, au passage, des miradors, des sentinelles, des fusils, des mitrailleuses, des clôtures barbelées, clôtures simples, doubles, triples. Des barrières s’ouvrent devant nous et se ferment derrière nos pas.

Les baraques

Couvertes de carton bitumé teinté de vert, longues d’une trentaine de mètres et larges de huit environ, les baraques sont construites en bois de sapin et comportent une double paroi. Elles sont banales et peu élégantes, d’un vert sombre et sale comme une vieille coque confiée au calfat.

La baraque est partagée, dans le sens latéral en six travées distinctes, les travées constituant une fraction réglementaire de la baraque… Trois poêles permettent un chauffage normal pendant les rigueurs de l’hiver.

Les couchettes, constituées par un bâti de bois, supportant trois étages de grabats sont d’une simplicité primitive : des planches, une paillasse, un drap, des couvertures.

Chaque travée s’éclaire par une petite fenêtre côté couchettes, deux fenêtres côté des tables. Le soir, éclairage électrique normal jusqu’à dix heures, heure réglementaire du couvre-feu. Le reste de la nuit, sauf le cas d’alerte aérienne, deux veilleuses maintiennent une lueur discrète…

Des cordes ont été tendues pour le séchage du linge : nos mouchoirs et nos caleçons flottent de toute part comme des oriflammes ; nos bagages meublent les encoignures ; nos vareuses tapissent les parois. Chacun a meublé son coin selon son goût personnel et ses possibilités. Les cloisons se hérissent de clous et de pitons ; des étagères s’installent avec du matériel resquillé un peu partout, surtout dans les tas d’ordures.

N’importe ! au milieu de notre exil, de notre vaste dépaysement, ces deux mètres carrés à nous, constituent un refuge, un port, un coin un peu personnel, non inviolable, hélas ! ni à l’abri de toute perquisition, mais où se trouve rangé tout ce qui nous appartient. Là, règnent les photographies si chères ; notre pipe, notre agenda, notre livre de chevet ont leur place.

L’appel.

Deux fois par jour, le matin après le « café », et, à la fin de l’après-midi, tous les prisonniers sont rassemblés pour l’appel. Expression impropre d’ailleurs : il n’y a pas, le plus souvent, d’appel nominal. Nos gardiens nous comptent comme du bétail, pour s’assurer que nous sommes bien toujours au complet et qu’aucune évasion n’est venue amoindrir notre effectif.

Un moment avant l’heure fixée, de toutes les baraques on sort en hâte, on se précipite, on vient prendre place. La longue ligne des caillebotis, qui sinue entre les flaques ou les amoncellements de neige, résonne sous les sabots pressés.

Le rassemblement s’effectue, d’ordinaire, assez vite, mais, au tout dernier moment, il manque toujours quelques unités. Ce sont toujours les mêmes, les paresseux, les traînards systématiques, ceux qui ne savent pas ce que c’est qu’une contrainte, les distraits qui rêvent leur vie et ceux qui jugent de bon ton et de bonne compagnie de se faire remarquer par leur retard sur les rangs.

La fouille

– La queue pour la fouille : Interminable : Saisie des ceinturons, des imperméables, des stylos qu’on nous rendra. Nouveaux petits reçus, Confiscation des liquides, médicaments, papiers vierges, pâtes et eaux de toilette…

– Réfection des bagages, enfin, devenus trop petits malgré tout ce qu’on en a retiré. Mystère que je livre, Messieurs, à vos subtiles intelligences. — Et voilà !…

Hors du grand hangar clos, où s’est effectuée la fouille, nos bagages gisent sur le sol, courroies défaites, leur contenu s’échappant en vrac des valises et des sacs, devenus insuffisants. Chacun, en maugréant, s’évertue à remettre en place linge déplié, objets de toilette en déroute, provisions mêlées aux mouchoirs et aux chemises, dans le plus indicible désordre.

« – J’avais subi bien des fois la visite de la douane, susurre Biget de sa voix flûtée, mais c’était de la roupie de sansonnet. Messieurs les gabelous n’y entendent rien. On devrait leur imposer un stage à l’Oflag XIII. Ah ! ici, foi de sapeur, c’est du beau travail ! Le feldwebel qui m’a épluché, aurait déniché une épingle dans mes doublures ….

La nourriture

Dès le petit matin, avant que filtre le jour à travers les volets, une voix perçante s’élève de la travée de service en même temps que s’allument les ampoules :

« Au jus, là-dedans ! »

Des têtes ensommeillées apparaissent à l’issue de toutes les alvéoles de la ruche, et l’on s’inquiète, de proche en proche : « Est-ce du jus ou de la bibine ? »

Aujourd’hui, Dieu merci, c’est une bonne bibine, du « café » ! Les louches, faites d’une boîte de conserve fixée à un manche de bois, puisent, d’un rythme précipité, dans la vaste marmite que deux officiers viennent d’apporter des cuisines

On prélève une mince tartine sur les 300 grammes de pain de son de la ration journalière et on la grignote avec économie. Ce pain constitue un aliment fort sain, et, pour qui aime la farine de seigle, son goût n’est pas désagréable. Il ne peut se comparer au pain KK de la précédente guerre, compact, indigeste et suri.

Aussitôt après le « jus », nous filons au rassemblement pour l’appel.

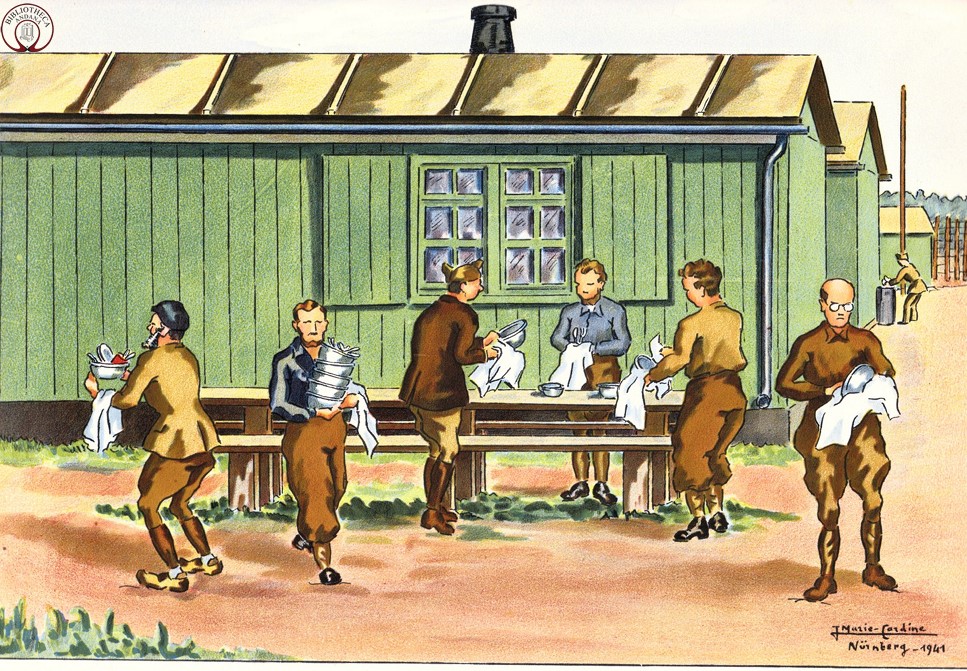

Dans la journée, deux autres moments sont importants et quasi solennels : lorsqu’apparaissent les lourds bouteillons bien clos, contenant les repas du matin et du soir. Un cœur unanime bat alors, à grands coups, dans la baraque. « En piste ! En piste ! » hurlent les chefs de travée.

Les vastes écuelles de faïence, les chopes, les couverts d’aluminium sont sortis des étagères à bâbord et alignés, à tribord, sur les tables branlantes. Le couvert se trouve dressé en un tournemain.

`Alors, de la travée de service fuse un ordre, immédiatement exécuté : « A la distribution de soupe, les travées ! » ou « les travées, aux saucisses »’

Un officier qualifié déverse dans les plats ou les seaux, selon le nombre de rationnaires, dix ou douze pleines louches de soupe, choux, pommes de terre et rutabagas ; puis dix ou douze saucisses, vêtues d’un boyau de parchemin, dont le chapelet s’enroule comme un reptile. Mais la marmite de soupe n’est pas encore épuisée. « Allons ! les travées, au rab de soupe ! » Il y a même parfois du rab de rab. O félicité !

C’est alors une pleine écuelle de choux et de rutabagas, baignée dans un jus fluide, ou encore d’abondants potages aux poudres de légumes ou aux flocons d’avoine. En toute équité ce n’est point mauvais, et même, au sortir de table, on éprouve une sensation fallacieuse de réplétion, mais cette impression de satiété est fugitive.

Les latrines

– Deux officiers stationnent à l’entrée des latrines, le dernier salon où l’on cause. Le long des gouttières de zinc accolées au mur sur tout le pourtour et qui tiennent lieu d’urinoirs, de frais murmures de source attestent la valeur diurétique de notre alimentation et se mêlent aux plaintes modulées des intestins. Trente trous ovales, percés dans une estrade de bois, s’offrent à nos désirs. C’est le « billard japonais ». Quelques trous, pour le moment, sont occupés.

Tout en exerçant leurs fonctions naturelles, avec une magnifique impudeur acquise par l’accoutumance, d’aucuns lisent un roman policier aux pages maculées et fripées par l’usage, d’autres bavardent. Un autre, qui vient de réussir le trou, siffle sa victoire sur l’air du dernier tango qu’il ait dansé !

Atmosphère sympathique de chlore et d’ammoniaque.

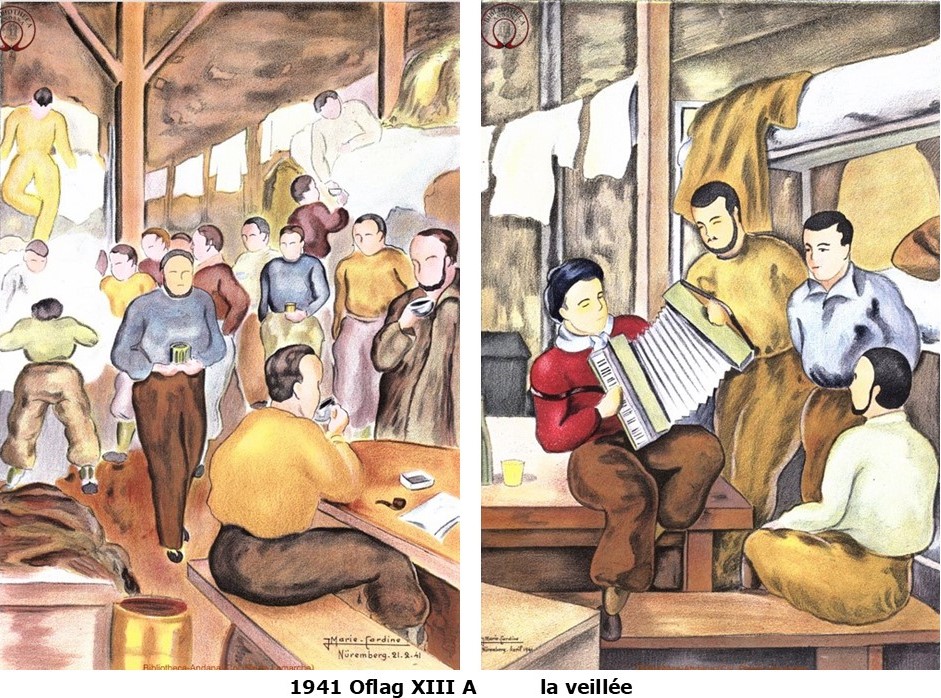

La veillée

Le moment qui paraît le plus long de la journée est celui qui s’étend entre la soupe du soir et le coucher. A la belle saison, nous sortions jusqu’à huit heures et deux petites heures seulement restaient à tuer jusqu’au couvre-feu. Mais la nuit, désormais, tombe vite et les après-dînées sont devenues interminables.

Nous avons pu, heureusement, remplacer par des ampoules plus puissantes, les lampes qui, à l’origine, nous dispensaient une lueur de veilleuse, à peine suffisante pour jouer aux cartes.

Maintenant il est devenu possible de travailler, d’écrire, de lire, de s’employer à des travaux de couture et de raccommoder ses chaussettes.

Certes, la plus grande partie d’entre nous reste fidèle au bridge ou même à la coinchée ; quelques-uns s’ hypnotisent sur une partie d’échecs.

Bien souvent je les regarde faire : les bridgeurs mènent leur partie å toute allure, avec la crainte continuelle, semble-t’il, d’être surpris par l’heure. » Parole ! – Deux carreaux ! – Je contre ! »

Le jeu du mort est étalé sur la table… Les plis sont alignés avec un petit bruit sec.

La distribution des colis

Après avoir signé sur un registre, les destinataires, à l’appel de leur nom, comparaissent devant une longue table en forme de comptoir qui partage, dans le sens de la longueur, la vaste salle. Ils y sont accueillis par des sous-officiers ou soldats allemands, ayant quelque connaissance de la langue française et munis des quelques outils indispensables, ciseaux, couteaux, clés, ouvre-boîtes. On vous présente le paquet: ficelles intactes; apparence normale.

En un tournemain voilà les ficelles sectionnées, le papier d’emballage déchiré, la boîte ouverte. Chaque objet, après vérification, s’engouffre dans la musette, chaussettes, dattes, petits-beurres. Du chocolat ? Ah! Il importe de le dévêtir, préalablement, de son papier d’étain.

Un saucisson? Crac! crac! Le grand couteau le sectionne en deux ou trois tronçons. Il ne contenait ni pince ni lime : il est livré.

– Un bouquin? Ecrivez sur la page de garde votre nom , votre numéro et l’indication de votre baraque. 0n vous le fera parvenir, s’il y a lieu, après examen de la censure.

Restent les boîtes de conserves. Deux hypothèses: vous voulez les garder plus tard et elles sont immédiatement déposées à votre nom dans un des multiples petits casiers, qui transforment en un vaste magasin d’alimentation tout le fond de la pièce. On vous les rendra à votre gré : il ne s’en perd presque jamais. Ou bien vous voulez emporter, pour une consommation immédiate, votre pâté de porc et votre thon à l’huile. Alors clés et ouvre-boîtes entrent en action avec une rapidité prodigieuse, due à la grande habitude et à l’entraînement quotidien. Les boîtes vous sont remises ouvertes. On veut éviter ainsi la constitution, dans les baraques, de stocks alimentaires susceptibles de favoriser les évasions. Et voilà qui est terminé !

La 116 est servie; au tour de la 117 !

– » Encore des sabots! » s’étonne Barillot, avisant la superbe paire ornée de bouts à la poulaine que Biget porte à la main, après les avoir bourrés de biscuits et de chocolat en miettes.

-« Eh! Oui! Que veux-tu? Je crevais de froid ; alors, pour plus de sûreté, je sollicitai à la fois tous mes correspondants. Ceux-ci viennent de ma belle-mère... Les autres de ma femme et de ma sœur. » -« Et que vas-tu en faire? »

-« Les vendre! Ça vaut bien dix marks. Ou les échanger pour du tabac. Ou encore les donner å un soldat qui n’en a pas. C’est à voir. Avec cela sardines, pâté, figues sèches et un poulet en boîte.

L’université.

Dans un Oflag, le grand ennemi, c’est l’oisiveté, c’est l’ennui. Penser, ruminer sa misère c’est souffrir, c’est aussi se débiliter, perdre sa résistance pour les épreuves de l’avenir. Il faut s’occuper coûte que coûte : il faut entretenir son corps, il faut occuper son esprit.

Nombre d’officiers ont su lutter contre l’ennui. Mais comment ?

A peine terminé l’appel du matin, dès que notre horde, se débandant, a regagné son gîte, on voit sortir de toutes les baraques une longue file d’officiers à la démarche pensive, au front grave, des cahiers sous le bras, parfois un escabeau à la main. Ce sont les étudiants de notre Université qui se rendent aux cours du matin. Ils ne sont point tous jeunets, ces étudiants! Non pas! A côté d’aspirants aux joues imberbes cheminent des capitaines, dont la maturité éclate aux regards, des chefs de bataillon, blanchis sous le harnois, qui ont, depuis bien des lustres, passé l’âge scolaire. Ils courent s’instruire avec la même ardeur, la même foi que leurs jeunes émules.

Le block VII est un foyer intense d’activité intellectuelle, un de ces sommets privilégiés, où souffle l’esprit. La passion du savoir anime tous les cœurs. Il semble que nous soyons revenus à l’époque héroïque de la Renaissance, lorsqu’une frénésie de connaître, une fringale de l’intelligence attiraient autour des Budé, des Muret ou des Turnèbe, un auditoire affamé de science.

Pour ces esprits curieux, point de partis pris exclusifs! A leur soif tout est breuvage de vie.

Les expositions

L’exposition de printemps bat son plein : au seuil de la baraque, de part et d’autre de la porte grande ouverte, de pimpantes affiches en informent le passant désœuvré. Le droit d’entrée est minime : quelques pfennigs. Pour cette somme modique, il est loisible d’admirer toute la production artistique du block, exposée aux cloisons de sapin ou sur les tables, qu’on a transformées pour la circonstance,

A voir rôder, le long des caillebotis, entre les baraques sombres, notre horde mal vêtue, couverte de manteaux fatigués, engoncée dans ses cache-nez et ses passe-montagnes, traînant galoche, pitoyablement, on ne saurait penser combien dans cette foule sans mérite visible et sans distinction apparente, se cachent d’aimables aptitudes et de robustes talents.

Parmi les tableaux et les dessins, qui tapissent les cloisons jusqu’aux solives du toit, huile, fusain, pastel, des portraits surtout et des paysages. Des paysages, ou plutôt un seul, mille fois répété : le camp vu sous tous ses aspects, sous tous les angles, le camp sous les bourrasques d’automne ; le camp blotti sous les neiges d’hiver, érigeant vers le ciel glacé les colonnes grises de ses multiples fumées; le camp noyé dans les gadoues du dégel; et, aussi, le petit bois de bouleaux adjacent, avec ses feuilles papillotant et vibrant sous la brise, ou dépouillé et nu, misérablement.

Quelques artistes, cependant, ravivant leurs souvenirs du souffle de leur imagination, ont fait surgir, sur la paroi triste, des pays de songe, des mas, calcinés de soleil et de mistral, …

Le théatre.

Aujourd’hui, nous allons à la comédie, comme des gosses.

La salle est décorée avec bonheur.Les organisateurs du théâtre des « Champs Hérissés » ont pu, malgré le peu de hauteur du plafond, créer une pente douce favorable à la visibilité de la scène.

Nous voici maintenant installés en bonne place…, l’atmosphère est tiède et sympathique. Donnons audience ! La revue va commencer !

La nécessité d’être de retour à notre block pour l’appel de 16 heures nous privera d’un acte, le moins heureux, paraît-il, dont la Direction doit alléger le spectacle.

Mais chut ! Déjà l’orchestre prélude, un orchestre un peu maigre, joue l’air de la fameuse romance provençale : O Magali, ma tant aimée !

Devant le rideau, apparaissent deux compères. L’un coiffé d’un vaste feutre sombre, couvert d’une ample cape noire, se tient courbé, tassé, comme une sinistre chauve-souris, c’est le Cafard, le funeste cafard, rongeur des énergies et des courages. L’autre est un beau jeune homme à la mine fleurie, Garçon fort séduisant, ma foi !

Un dialogue s’engage, les deux compères viennent à parler des prisonniers et de leur destin. Qu’à cela ne tienne ! Pour sonder le cœur du prisonnier, on l’évoquera sur la scène.

Les deux premiers tableaux et même le troisième sont franchement très bons.

Un prisonnier grec lit une lettre de sa femme tandis qu’un Guerrier Troyen, monte alentour de lui une garde attentive. Bons mots, anachronismes ingénieux, allusions discrètes et spirituelles, couplets bien enlevés. Le spectateur est amusé, entraîné, conquis.

L’un d’eux, nouveau venu répare une cotte de mailles avec des aiguilles à tricoter, tandis que l’autre, habitué de la geôle, lui donne des renseignements sur la vie du camp. Cette scène ressemble étrangement, on s’en doute à celle que nous menons à l’Unterlager B.

Les captifs chantent, plaisantent et ils font des mots, mais, de toute évidence, ils plastronnent et leur gaîté n’est qu’un masque.

Le deuxième acte est une petite merveille de fantaisie, de gentillesse, de délicatesse et d’esprit. Il évoque, parmi nos barbelés, Blancheneige et les sept nains. La méchante Châtelaine de l’An Quarante, sorcière malfaisante et cruelle, retient les pauvres nains captifs dans la Forêt Verte. Suit tout un symbolisme qui nous présage la libération pour 1941. Acceptons-en l’augure ! Puisse Blancheneige, aidée de l’An nouveau, nous ouvrir les portes de notre Forêt Verte et nous ramener en France !

Le spectacle se termine par le défilé final triomphant de tous les nains derrière Blancheneige et son prince Charmant. Ils vont enfin s’évader de la Forêt verte… Evasion prévue, puisque, à Nuremberg toute pièce se termine par une libération, comme tous les contes de fée finissent par un mariage.

C’est un dénouement aisé et favorablement accueilli du public. Cela ragaillardit, cela rafraîchit le cœur…

Mais toute la bonne volonté de Blancheneige, par malheur, reste parfaitement inefficace contre les sortilèges qui nous enchaînent à l’0flag XIII. Notre » Forêt Verte » demeure toujours close et nos destins rivés au sol bavarois.

» Allons ! Messieurs, par cinq ! En route pour l’appel du soir ! »

31 décembre 1940, Saint-Sylvestre

Les musiciens

Ceux à qui va aussi toute ma reconnaissance, pour les heures d’oubli qu’ils nous procurent , ce sont nos musiciens.

L’orchestre compte maintenant trente-cinq exécutants triés sur le volet. Nous avons un jeune chef, qui les mène avec brio, un professionnel, et un convaincu, je t’assure. Les bénéfices de la « kantine » ont permis la location ou l’achat de tous les instruments nécessaires. Les répétitions fréquentes ont créé l’homogénéité, qui manquait tout d`abord. Tu pourras te rendre compte lundi : la séance est réservée à votre block.

– Et qu’avez-vous au programme ?

– Tu verras l’affiche, mais Legros, autant qu’il m’en souvient, interprète au piano la Sonate Pathétique et la première Symphonie de Beethoven. Je me rappelle aussi l’ouverture du Calife de Bagdad par l’orchestre, Sur un marché persan, du Bach, une fantaisie sur Lakmé.

– C’est un programme éclectique ! Pas de chant ?

– Mais, si ! précisément ! La chorale polonaise nous prête son concours. Nous sommes les seuls, ici, à posséder toute une baraque d’officiers polonais !

– Je les ai déjà entendus. Leurs chœurs, parfois si naïfs, si étranges, sont animés par moments d’une passion si véhémente, si que cela vous tord les tripes, ma parole !

– Oui ! On y sent passer une âme inconnue, plus primitive, plus ardente…

Tous les efforts de nos artistes, de nos acteurs, de nos chansonniers, ont contribué à nous arracher au désespoir, à nous extirper nos idées noires, nos pensées rongeuses, à nous rendre le courage de durer, à nous tremper un moral à toute épreuve, parmi les plus cruels renoncements.

Conclusion

Avec le temps qui passe, le prisonnier de l’Oflag doit sentir se dissoudre son esprit et son corps …Revenir vieillard, malade et gâteux, si l’on revient un jour, lorsqu’on partit adulte et fort ! Vieillir ici, vieillir pour rien, vieillir hors de la vie !

La tragique protestation d’Anna de Noailles monte aux lèvres avec un goût de cendres ;

Ah! Jeunesse, pourquoi faut-il que vous passiez

Et que nous demeurions pleins d’ennui et pleins d’âge

Comme un arbre qui vit sans lierre et sans rosier,

Qui souffre sur la route et ne fait plus d’ombrage ?…

Comment le lieutenant Lenglet a-t-il passé ces cinq années dans trois Oflags de septembre 1940 à mai 1945? Quels souvenirs nous a-t-il transmis de ses séjours ?

Sources:

livre : « Derrière les BARBELES de NUREMBERG » auteur Guy Deschaumes éditions Flammarion 1942.

illustrations :https://bibliotheques-numeriques.defense.gouv.fr/cdem/document/7b3d2eca-509c-4a42-96fd-8f6ee283bf03